WILAYAH permukiman penduduk sederhana di Kedunggubah adalah sebuah desa pegunungan, miskin dan amat lambat berkembang. Karena kondisi geografis yang keras dan tandus, perekonomian dan lebih-lebih pendidikan juga tak banyak berkembang.

Seingat saya, sampai hari ini pun, hanya ada 1 SD Inpres saja di desa ini, meski sebelumnya pernah ada SD Negeri lain namun telah tutup warung. Jenjang pendidikan SMP dan SMA tak bisa Anda temukan di Kedunggubah.

Untuk bisa melanjutkan sekolah ke SMP dan SMA, orang harus rela ‘migrasi’ ke kota. Setidaknya harus rela mengunjungi kawasan kota terdekatnya dengan kisaran jarak 8 km dari Dusun Kedunggubah.

Hanya segelintir anak muda saja yang berhasil menyelesaikan studi lanjut hingga sampai perguruan tinggi. Kebanyakan mereka adalah anak guru, juragan kayu atau hasil bumi. Selebihnya, mereka hanya mampu sampai SMA. Atau berhasil menyelesaikan pendidikan SD saja pun sudah dianggap sangat lumayan.

Saya sendiri lahir di desa tersebut tahun 1973 dari seorang keluarga petani yang hanya lulusan SD. Bahkan simbok saya tidak sampai lulus SD dan boleh dibilang buta huruf, karena hanya mengenal angka mata uang saja.

Saya mengenyam pendidikan SD di Dusun Kedunggubah. Lalu sekolah SMP dan SMA di tetangga desa dan baru kemudian menyelesaikan pendidikan tinggi di Yogyakarta.

Di mata kerabat sekitarnya

Sebagai anak ‘putra daerah’ asli Kedunggubah, untuk pertama kalinya saya mendengar nama ‘Driyarkara’ dari mulut bapak saya. Saat itu, saya masih duduk di bangku kelas IV SD, tahun 1982.

Beberapa guru SD saya juga sering menyebut nama ‘Driyarkara’. Bahkan sejumlah guru pernah berkisah kalau dari Kedunggubah ini pernah ada anak manusia sangat pintar dan cerdas hingga berhasil menyabet gelar doktor filsafat dan kemudian mendapat predikat profesor di bidang yang sama.

Kata mereka, nama orang itu adalah Jenthu alias Suherman.

Guru-guru itu mungkin saja ingin menyemangati anak-anak “ndeso” polos agar bisa bermimpi bahwa sekolah itu bisa membuat orang pandai. Saking polosnya dan saking ndesonya saya, maka tak pernah terbesit di kepala saya ‘barang’ macam apa itu profesor. Bahkan memaknai kata pintar dan cerdas pun teramat sulit masuk di batok kepala saya waktu masih anak-anak. Maklum, sebagai anak kampung, selain duduk di bangku sekolah, saya pun harus juga mencangkul.

Secara antropologis, kata ‘pintar’ yang melekat pada benak anak-anak SD saat itu tak lain adalah sosok guru, lurah, kiai dan dukun.

Bapak saya sekali waktu pernah berkisah, kalau dari stasi Kedunggubah ini pernah ada romo bernama Driyarkara, namun saat saya SD –kata bapak saya– Romo Driyarkara SJ itu sudah lama meninggal dunia. Bapak saya mengaku tidak mengenal secara dekat apa dan bagaimana sosok Romo Driyarkara.

Jarak umur keduanya terpaut jauh. Romo Driyarkara SJ lahir 1913, sedang bapak saya lahir 1934. Hal yang saya tahu adalah bapak saya itu bersahabat sangat akrab dengan mendiang Pak Polisi Soemardjo yang ternyata adalah keponakan langsung almarhum Romo N. Driyarkara SJ.

Meskipun berbeda status sosial, Pak Marjo yang meskipun menyandang status sosial tinggi sebagai seorang pensiuan polisi dan sementara bapak saya hanyalah seoran petani biasa, namun peta sosial itu tak pernah menyurutkan kedekatan mereka. Bila saya renungkan, apa yang mempertemukan dan mempersatukan mereka adalah keterbukaan pemikiran.

Sejauh yang saya tahu, mereka sering berdisikusi hingga larut malam tentang banyak hal. Meskipun berpendidikan amat rendah, bapak saya suka belajar termasuk paham Kejawen dan kristiani sekaligus. Karena keakrabannya dengan Pak Mardjo, ayah saya sedikit banyak lalu kena limbahan informasi mengenai sosok alharmum pak lik-nya yakni almarhum Romo N. Driyarkarta SJ.

Obrolannya dengan Pak Mardjo sering juga menjadi bahan ulasan saat “pasamuan suci” di stasi. Setahu saya, bapak menjadi semacam katekis tradisional yang bertugas memandu pertemuan umat kala tidak ada misa stasi, atau petemuan “Selasa Kliwonan” umat stasi pada waktu itu. Misa stasi hanya dilakukan 1 bulan sekali, yang pada waktu itu belum ada kapel sehingga dilakukan di rumah warga. (Bersambung)

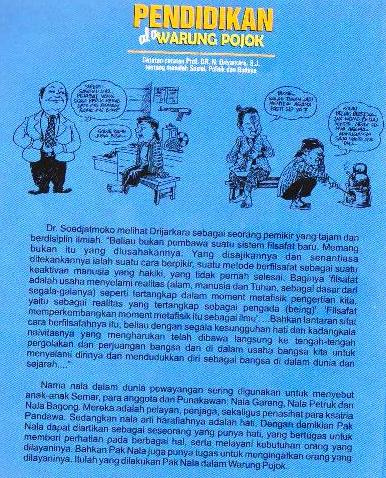

Photo credit: Kulit buku bagian belakang “Warung Pojok” berisi kompilasi pemikiran Romo Prof. N. Driyarkara SJ tentang berbagai isu politik sosial budaya hasil suntingan Romo G. Budi Subanar SJ dan diterbitkan oleh Universitas Sanata Dharma Press.

Artikel terkait:

Saya sangat tertarik dengan desa kedunggubah karna menurut cerit orang tua saya, mbah sayaberasal dari kedunggubah. Saya berniat untuk mencari kerabat yang mungkin masih ada di kedunggubah… terimakasih infonya