ANDA termasuk yang suka makan kolak? Pernahkah sekali waktu bertanya, kenapa pisang yang sudah masak itu kok perlu dimasak lagi?

ANDA termasuk yang suka makan kolak? Pernahkah sekali waktu bertanya, kenapa pisang yang sudah masak itu kok perlu dimasak lagi?

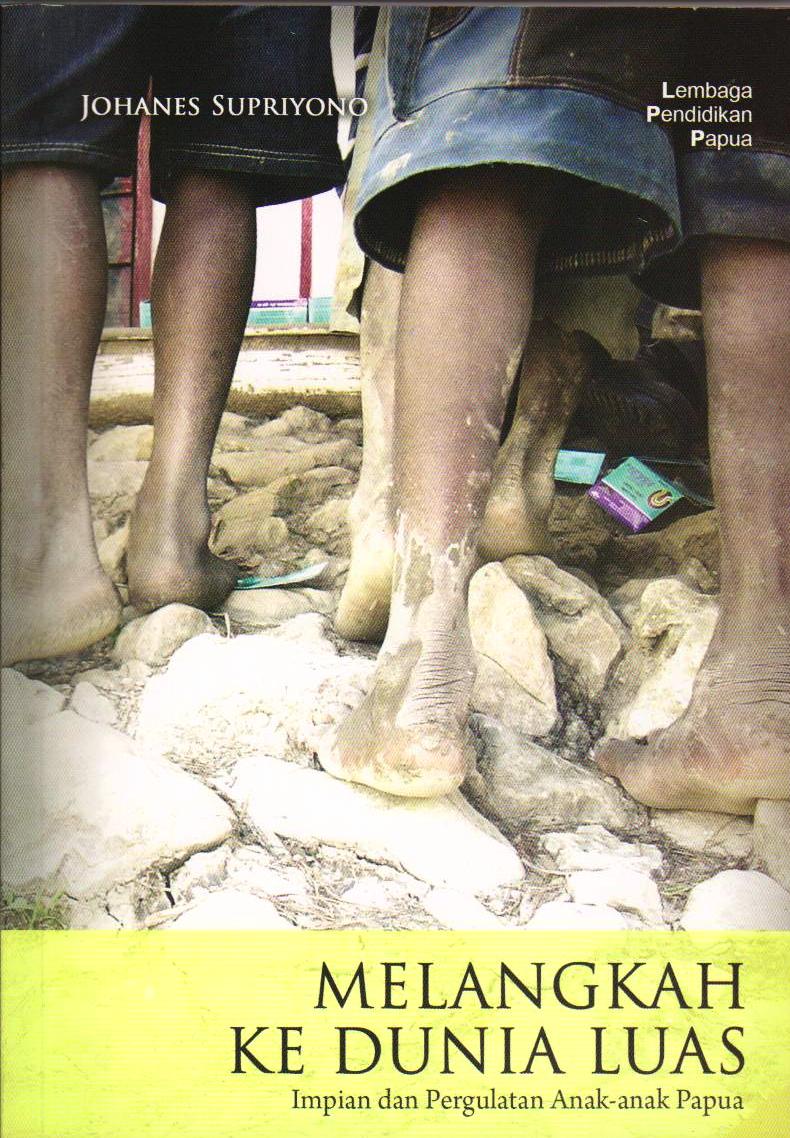

Gugatan itu yang rupanya muncul di Nabire, Papua, dan tersaji dalam buku Melangkah ke Dunia Luas karya Johanes Supriyono. Penulis menyajikan paparan tentang cara pandang anak Papua yang kadang membuat kita senyum dikulum. Seperti sepenggal kisah keengganan menunggu kolak pisang itu. Mengapa pisang yang telah masak itu perlu dimasak lagi?

Seorang yang lain, tidak sabar menunggu kolak, bersuara keras, “Bawa kemari pisang itu sudah.”

“Untuk apa?,” tanyaku.

“Dimakan to!” cepat sekali Dorteus menyahut.

Buku Melangkah ke Dunia Luas merupakan kumpulan cerita pendek pengalaman dua tahun penulis bergaul dengan anak-anak Papua di Nabire selama menjalani tugas sebagai pendamping asrama mereka di SMA YPPK Budi Luhur. Ada 40 kisah nyata yang menyentuh dan terkadang menyentak nurani kita.

Simbol kemajuan

Siapa mengira, seperti kata penulis, kalau beras menjadi simbol kemajuan. Tulisnya, oran tua di Papua suka menasehati anaknya belajar rajin agar menjadi pegawai dan bisa makan nasi, bukan ubi.

Apa yang salah?

Dalam ‘Logika dari Hutan’ kita diajak memahami cara pikir Pilipus yang ketika haus lebih memilih memetik buah kelapa muda daripada merebus air minum. Karena untuk merebus air, ia harus menyiapkan kayu bakar, mengambil air dari tangki, membuat api, dan air mendidih itu masih perlu ditunggu sebentar sebelum bisa diminum.

Kalau ada yang mudah, untuk apa menempuh jalan yang sulit? (Logika dari Hutan).

Wawasan kedekatan dengan alam itu telah membentuk pola pikir dan perilaku yang bagi kita mungkin dianggap kemalasan semata.

Persepsi beda

Apakah berarti Pilipus yang akrab dipanggil Phil itu pemalas? Tentu bukan kalau kita membaca lebih lanjut riwayat hidupnya dalam kisah Diasuh oleh Alam.

Phil sejak SD bekerja mencukupi biaya sekolahnya dengan mencari kayu ke hutan untuk dijual. Phil merupakan pahlawan bagi dirinya sendiri; ia tidak mau menjadi korban keluarganya yang retak. Semangat hidup yang luar biasa walaupun secara intelektual dia tidak menonjol. Walaupun pengalaman keras sepanjang hidupnya berdampak membuatnya tidak mudah mendengarkan orang lain. Ia memang jarang mendapatkan kebaikan dari orang secara gratis.(Hlm. 26)

Kita diajak memahami cara pandang sebagian orang Papua terhadap perempuan yang masih ‘primitif’, begitu jauh dari logika peradaban modern kita. Perempuan itu serupa mesin cuci .. perempuan itu lebih rendah sehingga pantasnya menjadi abdi laki-laki (Hlm. 32 Nasib Kalau tak Ada Perempuan).

Hal ini seakan kontras dengan kenyataan bahwa perempuan diperbolehkan sekolah setinggi-tingginya di sana. Tetapi rupanya sebagian alasan yang mendasarinya adalah uang!

Mahar mengawini seorang perempuan Papua ditentukan oleh tingkat pendidikannya; seorang tamatan SMP dihargai sekitar 15 juta, sedangkan yang bergelar doktoranda dinilai 30 juta. Maka bagi sebagian masyarakat Papua menyekolahkan perempuan seakan sedang menanam modal yang dipetik pada hari pembayaran maskawin. (Bersambung)