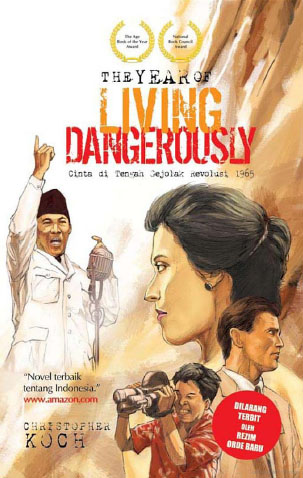

SEORANG novelis Australia, Christopher Koch, menulis sebuah novel yang terbit pada tahun 1978. Novel itu diberi judul The Year of Living Dangerously. Kisah dalam novel drama romantik ini dilatarbelakangi keadaan di Jakarta pada tahun 1965 menjelang dan saat terjadinya peristiwa G30S/PKI.

Pada tahun 1982, novel tersebut diangkat menjadi sebuah film layar lebar—dengan judul yang sama—yang antara lain dibintangi oleh Mel Gibson, Sigourney Weaver, dan Linda Hunt.

Novel Christopher Koch diinspirasi oleh pidato Bung Karno pada peringatan HUT ke-19 RI tahun 1964, yang diberi judul Tahun Vivere Pericoloso, kemudian disingkat TAVIP.

Pidato tersebut merupakan jawaban Bung Karno terhadap mereka yang mengira pergerakan Kemerdekaan Indonesia berakhir dengan terusirnya Belanda dari Indonesia. Saat itu, sebagian elit Indonesia berpikiran, bahwa tujuan pergerakan kemerdekaan hanyalah merebut kemerdekaan, menyusun pemerintahan nasional, mengganti pegawai asing dengan pegawai bangsa sendiri, dan lain-lain.

Padahal, setelah merdeka, ya harus mengisi kemerdekaan.

Frase vivere pericoloso, ada yang menyebut pertama kali digunakan oleh Benito Mussolini (19883-1946), seorang diktator fasis Italia (1925-1945). Ia menggunakan frase vivere pericolosamente, sebagai slogan politik kaum fasis.

Istilah itu mengacu pada pengertian “situasi penuh bahaya”, atau setidaknya “nyrempet-nyrempet bahaya” atau arti lugasnya, “hidup dalam cita-cita yang membahayakan.”

Tetapi, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa frase dalam bahasa Italia itu pertama kali diucapkan oleh Giuseppe Garibaldi (1807–1882), pahlawan revolusi dan seorang pemimpin militer Italia yang memimpin gerakan untuk mempersatukan Italia pada pertengahan tahun 1800-an. Filsuf Jerman Friedrich Nietzshe (1844-1900) juga menggunakan slogan itu.

Ada pula yang mengatakan, frase itu digunakan oleh Gabriele D’Annunzio (1863-1938), seorang penyair, novelis, dramawan, wartawan, juga pemimpin politik dan militer. Salah satu novelnya yang terkenal adalah Il trionfo della morte (1894, Kemenangan Kematian).

Bung Karno-lah yang memopulerkan frase vivere pericoloso di Indonesia.

Bung Karno menyebut waktu itu, 17 Agustus 1964, sebagai tahun vivere pericoloso, tahun nyerempet-nyerempet bahaya. Ini karena, Bung Karno mensinyalir adanya ancaman serius dari apa yang disebutnya “gerakan-gerakan subversif, kontra-revolusioner, antek Nekolim, dan kaum hipokrit.”

Padahal, jauh tahun sebelumnya (1926), Bung Karno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi (1965) mengatakan, “Kita harus bisa menerima, tetapi juga harus bisa memberi. Inilah rahasianya persatuan itu. Persatuan tak bisa terjadi, kalau masing-masing fihak tak mau memberi sedikit-sedikit saja…”

Ternyata, yang disinyalir Bung Karno tentang “ancaman serius”—yakni ancaman terhadap keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa—itu tidak hanya terjadi di masa pemerintahannya. Akan tetapi, berlanjut.

Ada banyak hal yang bisa menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan negara-bangsa.

Misalnya, ketika orang diidentifikasi sebagai kulit hitam atau kuning, pria atau wanita, rambut keriting atau lurus, mata sipit atau belok, Jawa atau Sunda atau Madura atau Batak atau Manado, atau Bugis, atau Bali, atau Papua, atau Lombok atau Flores atau Ambon atau Tionghoa atau Arab; Islam atau Katolik atau Kristen atau Hindu atau Buddha atau Kebatinan atau Konghucu; ini sebuah stereotisasi yang memecah-belah. Stereotisasi atas dasar ras, etnis, agama, suku, jenis kelamin, dan sebagainya adalah ancaman serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketika individu mengidentifikasi diri secara ras, etnis, atau agama sebagai konsekuensi diidentifikasi dengan kelompok, mereka sering mengembangkan permusuhan terhadap kelompok lain dan rasa superioritas atas mereka. Kelompok sering bersaing satu sama lain dengan cara tanpa kompromi, mengorbankan keadilan dan bahkan perdamaian untuk membuktikan superioritas mereka sebagai kelompok.

Padahal, ini tidak bisa dipungkiri, percampuran antara pelbagi suku, etnis, ras, dan agama sudah menjadi kenyataan di negeri ini selama puluhan tahun. Di mana-mana dengan mudah dapat ditemui penduduk sudah bercampur-baur. Bukankah kondisi seperti itu tidak mungkin ditiadakan?

Meniadakan berarti mematikan dinamika masyarakat yang sudah demikian hidup.

Di zaman sekarang ini, tidak mungkin mobilitas penduduk sebuah negara, sebuah wilayah dibatasi. Di zaman kini, tidak ada tempat untuk, katakanlah memukimkan, orang-orang—etnis tertentu, suku tertentu, agama tertentu—yang musti dipinggirkan demi apa yang namanya homogenisasi.

Bukankah sejak dari semula Indonesia adalah heterogen, beragam, majemuk dalam segala hal.

Akan tetapi anehnya, walau negeri ini sejak semula beragam, tetap saja ada yang membangun, misalnya, perumahan-perumahan khusus penganut agama tertentu. Mengutip pendapat Nurcholish Madjid bahwa tujuan orang beragama adalah al-hanifiyah al-samhah, semangat mencari kebenaran secara lapang dan terbuka yang membawa kepada sikap toleran, tidak sempit, dan tidak fanatik (M Ilham Masykuri Hamdie, 2006).

Dalam rumusan lain, Abdillah Toha mengatakan, agama diturunkan ke Bumi untuk membuat hidup kita lebih nyaman, tenang, tentram bahkan menyenangkan (2020).

Dalam praktiknya di negeri ini, tidaklah sepenuh-penuhnya demikian. Di sana-sini seringkali terjadi gesekan-gesekan atau digesek-gesek, muncul sikap-sikap yang kurang bersahabat bahkan kurang bersaudara sebagai sesama anak bangsa.

Padahal, negara ini mempunyai undang-undang dasar yang menjamin kebebasan beragama dan kesamaan semua orang sebagai warga negara, terlepas dari siapa yang mayoritas di sebuah wilayah.

Kebencian sektarian, menurut Amartya Sen (2005), yang giat dihembus-hembuskan bisa menyebar cepat ibarat nyala api. Tragedi semacam ini pernah terjadi di Kosovo, Bosnia, Rwanda, Israel dan Palestina (bahkan hingga sekarang), Sudah (tetapi sekarang sudah memilih jalan baru, untuk memulai hidup baru yang aman, nyaman dan tentram), India, Pakistan, Myanmar, dan juga ada dibanyak negara lainnya.

Persoalannya menjadi lebih rumit lagi kalau dikaitkan dengan kepentingan politik. Pilkada Jakarta 2017, menjadi contohnya.

Pilkada Jakarta waktu itu menunjukkan betapa mudahnya membelah masyarakat ke dalam polarisasi politik berbasis politik identitas, betapa gampang menyulut kebencian dan konflik berdasarkan isu-isu primordial. Bukan tidak mungkin pilkada mendatang juga akan menyontek apa yang terjadi di Jakarta.

Maka itu, banyak yang percaya bahwa aktivitas politik berpusat pada identitas etnis adalah sumber utama konflik yang memecah belah di dunia saat ini.

Dengan kata lain, politik identitas menghasilkan konflik.

Mengingat posisi politiknya yang diuntungkan, kelompok dominan cenderung terlibat dalam politik identitas sebagai sarana untuk mengamankan atau mengkonsolidasikan kekuasaan. Teori instrumentalis dalam ilmu politik berpendapat bahwa elite memanipulasi massa dengan menggunakan etnisitas untuk memicu ketakutan atau kepanikan, atau untuk membuat konstituen “berkumpul di sekitar bendera” (Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict; Second Edition, 2008).

Sebagai contoh, dulu Uni Soviet (bubar 1991) memobilisasi dan memanipulasi identitas etnis (sering disebut sebagai ‘kebangsaan’) untuk mempertahankan kekuatan politik otoritas pusat. Bahkan sebelum berkuasa, Bolshevik secara strategis mendukung ‘self-determination’, penentuan nasib sendiri, nasional untuk mendapatkan dukungan dari banyak kelompok etnis yang tergabung dalam kekaisaran Rusia.

Kemudian, pada 1920-an dan 1930-an, Stalin membentuk lima kelompok etnis terpisah dari satu, dengan membagi wilayah Asia Tengah di Turkestan menjadi lima republik: Kazakhstan, Kirghizistan, Tadzhikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan.

Dengan melarang agama dan alfabet yang dimiliki oleh kelompok-kelompok ini, Stalin mempromosikan identitas etnis yang terpisah dalam upaya untuk menetralkan sentimen pan-Turki yang dianggapnya mengancam integritas nasional Uni Soviet. Dengan demikian, Stalin mempromosikan identitas etnis yang berbeda dari Uzbek dan Kazakh sebagai kekuatan penyeimbang terhadap identifikasi sebagai Muslim atau Turki yang mungkin menyatukan orang-orang Asia Tengah melawan Moskwa.

Yang terjadi di negeri ini, memang, belum sejauh seperti yang terjadi di Uni Soviet dahulu. Akan tetapi, meski demikian, tumbuh suburnya—bila dibiarkan—politik identitas, tentu menjadi ancaman serius bagai persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Ketika hal-hal yang “kecil-kecil” (bangkitnya politik identitas) muncul di daerah-daerah didiamkan saja, maka ibarat kriwikan dadi grojokan, perkara yang semula kecil karena didiamkan akan menjadi besar, seperti diungkapkan Amartya Sen di atas.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah keberanian dan ketegasan untuk memadamkan nyala api ketika masih kecil agar tidak menyala berkobar-kobar sehingga sulit dipadamkan, untuk menambal kebocoran bendungan ketika masih berupa kriwikan agar tidak menjadi grojokan.

Dalam istilah filsuf Driyarkara dibutuhkan manusia-manusia yang vivere pericoloso, yakni mereka yang mau terus bekerja keras, dan berani melawan, berani bertindak sekalipun dalam bahaya untuk memadamkan api agar tidak membakar rumah bersama, rumah kita.

Banyak bibit-bibit api, bibit-bibit penyakit bangsa yang dibungkus begitu rapi dalam kotak bertuliskan paket moral, paket agama, paket sosial, paket keadilan dan sebagainya. Apalagi sekarang ini, ketika negara (sama dengan negara-negara lain) masih dikuasai pandemi Covid-19, malah justru ada yang memanfaatkan untuk menyebarkan paket-paket tersebut yang tidak mustahil akan menjadi benih kehancuran karena di dalamnya tersimpan nafsu kuasa yang meledak-ledak tak terkira.

Benar yang dikatakan oleh Buya Syafii Maarif, sekarang ini banyak orang yang memegang dan menghayati “filosofi lele”, semakin lahap makan dan samakin hidup, ketika berada di dalam air yang kotor…