Kis:11-1-18

BEBERAPA hari ini, di tengah kelangkaan makanan, seorang pemilik warung makanan di Ibukota memberikan santunan berupa makanan kepada mereka yang membutuhkan makanan.

Menariknya, tindakan kepedulian si pemilik warung menjadi viral di medsos lantaran makanan yang dia begikan ada label “nasi anjing”.

Saya tidak tahu, apa alasan di balik pengusaha warung memberikan istilah “nasi anjing”.

Apakah istilah pemberian label itu, mempunyai nilai filosofis seperti: “Anjing adalah cerminan dari orang yang setia”?

Atau apakah dia hanya mencari sensasi demi mendapat panggung di saat publik lagi demam dengan covid-19?

Atau mungkin dia, cuma lagi mau buat jenaka dan lelucon demi mengendurkan saraf-saraf psikologis publik yang lagi bertegangan tinggi karena imbas covid-19?

Pemberian label nasi bungkus “anjing” di sini, sekalipun disertai dengan motivasi moral, bisa menjadi polemik haram.

Label “nasi anjing” rentan diplintir dengan isu dogma agama. Lihat saja respon seorang ulama di Ibukota yang lagi viral di medsos bilang begini: Pemberian nasi anjing ke orang-orang yang lagi butuh makan tersebut, sangat merendahkan martabat mereka. Manusia tidak boleh di samakan dengan anjing.

Daripada mereka memberikan kamu nasi anjing, lebih baik aku belikan kamu beras dan kamu masak sendiri di rumah. Itu malah lebih halal dan elegan”.

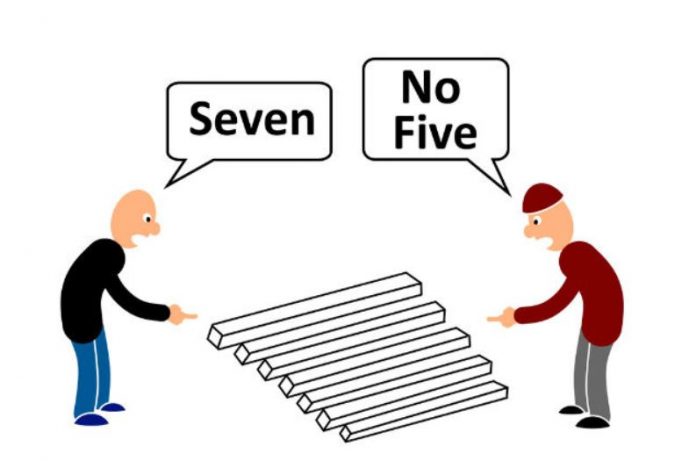

Kepada respon ulama seperti ini, publik juga bisa mengajukan pertanyaan, “Apakah mereka yang membantu memberikan nasi bungkus label ayam, bebek, mentok, rendang sapi, kambing, ikan dan semacamnya kepada mereka yang butuh makanan, bisa ditafsirkan sebagai pihak yang merendahkan martabat orang juga?

Dengan kata lain, apakah dengan memberikan orang nasi bungkus ayam, bebek, mentok dll, kepada orang lain berarti telah membinatangkan pihak yang dibantu?

Saya sangat yakin, anda kalau di rumah pasti pernah mentraktir isetri dan anak anda untuk makan nasi ayam atau mentok. Apakah anda sadar bila tindakan anda sudah bisa dikategorikan sebagai tindakan perendahan martabat mereka juga?

Menurut hemat saya, tafsiran atas teks kitab suci dan doktrin agama, perlu didudukan di dalam metode keheningan dan doa. Rasul Petrus dalam bacaan pertama harian hari ini, telah melakukan hal itu. Dia pernah bergelut dengan teks Kitab Suci Perjanjian Lama, Ul 14:3-21 soal haram dan halal.

Di sana ada rincian apa saja yang boleh di makan dan apa saja yang tidak boleh disantap.

Namun, dalam penglihatan spiritualnya, Allah berkata, “Apa yang halal oleh Allah tidak boleh kamu sebutkan haram”.

Jadi, sembelih binatang itu dan makanlah. Malah oleh Tuhan Yesus standar halal dan haram itu seperti ini, “Apa pun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya.” (Mrk 7:15).

Makan daging binatang berkaki empat dan dua itu tidak menajiskan orang. Yang membuat orang disebut najis atau haram adalah bila dari hati dan mulutnya keluar keinginan kotor.

Sering kali iman kita di serang oleh “mereka di sebelah” bilang begini, “kamu makan ini dan itu binatang haram.

Kitab Suci melarang makan babi. Namun, bagaimana kalau makan unta, apa itu tidak haram? Toh Kitab Suci juga melarang makan unta. Ah… nggaklah …unta tidak dilarang kok.

Mari kita lihat teksnya, “Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya: unta, kelinci hutan dan marmot, karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah; haram semuanya itu bagimu” (Ul 14:7).

Daripada menjadi polemik, apa standart halal dan haram bagi kita? Apakah soal makan binatangnya atau soal perilaku moral buruk manusianya?

Saya lebih sependapat dengan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena argumentasi-Nya lebih berbobot dan masuk akal.

Semua opini di luar argumentasi Tuhan Yesus, isinya ngawur dan “omko” (omong kosong).

Renungan: Mata rohani bisa menolong kita untuk “melihat” hal lahirah menjadi bijak

Tuhan memberkati

Apau Kayan, 4.05.2020