SARA (Dilan Gwyn) adalah nama seorang perempuan etnis Yasidi di Irak. Ia telah kehilangan harga dirinya. Keperawanannya sudah direnggut dalam perkosaan oleh komandan kelompok milisi fundamentalis.

Al Britani adalah nama sang komandan. Un nom de guerre ini menunjukkan darimana Al Britani berasal. Ia berasal dari Inggris. Untuk alasan inilah, nama sandi itu lalu melekat padanya.

Yang selalu melekat erat pada diri Sara tentu saja trauma batin berkepanjangan. Sejak hidup dalam sekapan kelompok fundamentalis ini, ia menjadi budak seks bagi Al Britani.

Emosi kalap

Singkat cerita, Al Britani berhasil ditangkap hidup-hidup oleh sekelompok milisi perempuan bersenjata Kurdi. Seketika, emosi Sara meletup tak terkendali. Al Britani mati di tangannya karena tusukan banyonet berkali-kali.

Namun, emosi Sara tak berhenti di sini. Ia berharap adik lelakinya masih hidup, sementara seluruh anggota keluarganya yang lain telah tewas oleh misili kaum fundamentalis.

Memanglah bocah ini masih hidup. Namun, alam kebatinan dan pikiran bocah ini sudah malik grembyang. Ia yang dulu inosen, kini sudah menjadi fundamentalis terkena imbas cara olah psikis dan program cuci otak.

Kini, ia sudah siap menjadi seorang “pengantin”. Siap meledakkan dirinya kapan saja, setiap kali ada kelompok milisi senjata Yasidi masuk merangsek ke markas kaum fundamentalis ini.

Memori masa lampau

Kini, Sara berada dalam sebuah konflik batin besar.

Di depan matanya, bocah cilik itu kini sudah menjadi “musuh ideologinya”. Namun, mata hatinya tetap ingin mengatakan hal berbeda. Bocah sang “pengantin cilik” itu tetap saja adik kandungnya.

Malik grembyang adalah sesuatu hal yang tampaknya mustahil untuk dilakukan di situasi sangat kritis ini. Namun, memori masa kecil menjadi jawabannya.

Melalui tetembangan khas masyarakat Yasidi di wilayah Kurdi di Irak inilah, pertautan hati dan hubungan emosional antara Sarh dan adik kandungnya bisa dirajut kembali.

Memori masa lampau membuka kembali cakrawala persaudaraan antara kakak dan adik kandung ini.

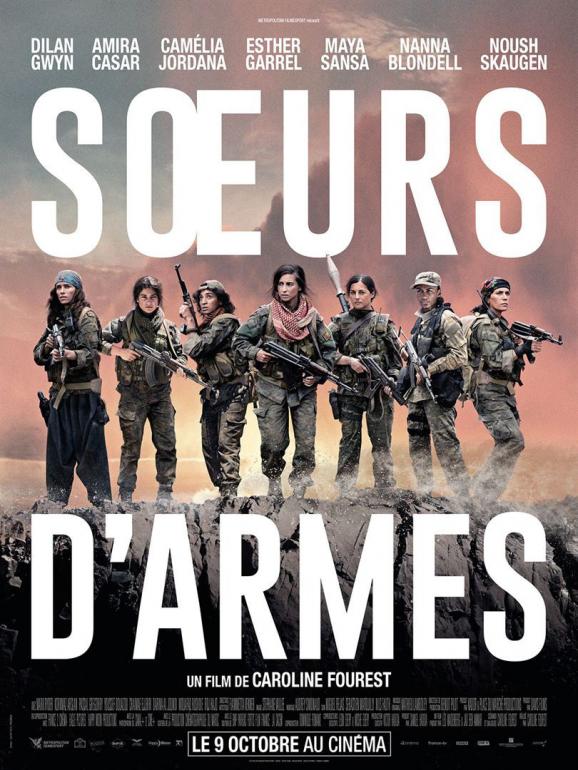

Film rilisan bulan Okober tahun 2019 dengan judul Soeurs d’Armes ini memang berakhir happy ending. Namun, kisah-kisah sebelumnya yang mengisi film besutan sutradara perempuan bernama Caroline Fourest menyajikan drama kehidupan penuh darah, aroma kebencian karena berbeda keyakinan religius, dan ideologi agama.

Ini pula yang juga mengantar dua remaja Perancis bernama Kenza dan Yaël yang memang ingin bergabung dengan kelompok milisi perempuan Yasidi di Irak untuk melawan kekuasaan kaum fundamentalis.

Soeurs d’Armes atau versi English-nya bernama Sisters in Arms ini konon mengambil sumber inspirasinya dari kejadian nyata di Irak.

Tentu saja, ketika sudah menjadi sebuah film, unsur dramatisasi juga mulai ikut mendominasi sehingga antara fakta dan hasil imajinasi sutradara dan penulis naskah skenarionya tidak lagi bisa masuk kategori black-and-white.

Sebagai sebuah film drama perang, Soeur d’Armes tentu saja menarik. Bukan lagi soal perbudakan seks, pembunuhan brutal atau lainnya. Melainkan soal ideologi “perang” itu sendiri.

Bagi satu kelompok fundamentalis, perang ini adalah suci. Sementara bagi kelompok milisi perempuan, perang ini mengusung ideologi feminisme global.

Perempuan tidak boleh kalah pamor di bawah lelaki. Apalagi kalau hanya dijadikan budak seks dan hal-hal nista lainnya seperti hak-haknya sebagai kaum perempuan dinafikkan.

Soeurs d’Armes memilih angkat senjata, karena kekuatan ideologi mereka untuk bisa membela hak-hak kaum perempuan. Dan kali ini, secara kebetulan musuh mereka punya kiblat ideologi yang berbeda.

Di mata penulis, dua adegan penting dalam film ini terjadi di awal dan akhir kisah film. Yakni, ketika sang adik ini menunjukkan identitas “agamanya” dengan meludah ke tanah.

Sedangkan di akhir film, Sara inilah yang meludah ke tanah.

Dan keduanya lalu tertawa melupakan kisah-kisah kelam yang menimpa seluruh anggota keluarganya.