KETIKA belajar menjadi manusia dahulu dan baru yang lain-lain, kami sepakati di kelompok tahbisan imam tahun 1982 akan permohonan ini. Yakni, berani mengusulkan ke Provinsial –waktu itu adalah Romo Julius Darmaatmadja SJ (belakangan menjadi Uskup KAS, KAJ, dan diangkat menjadi Kardinal) agar para imam tahbisan anyar bisa diberi kesempatan melaksanakan tugas pastoral di gereja dusun atau kota kecil.

Dan usulan ini lalu disetujui oleh Pembesar (baca: Provinsial SJ Provinsi Indonesia).

Maka, tahun 1983 dan satu tahun setelah menerima Sakramen Imamat dan ditahbiskan menjadi imam religius dalam Ordo Serikat Jesus (SJ), saya lalu bisa menjalani tugas pastoral sebagai imam pada umumnya di Paroki St. Yohanes Rasul, Wonogiri, Jateng.

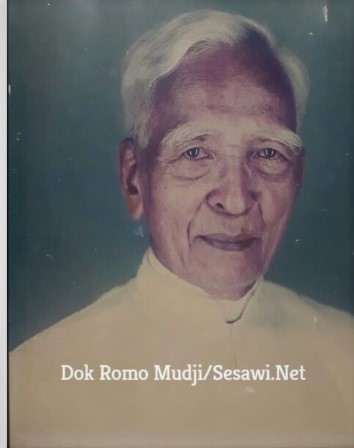

Kolega kerja pastoral saya di paroki ini adalah alm. Romo Soetapanitro SJ dan alm. Romo Anton Mulder SJ –adik kandung Romo Jan Mulder SJ yang pernah menjadi Pastor Kepala Gereja St. Theresia Menteng.

Karena ingin belajar banyak

Sikap dasar yang ingin saya lakoni waktu itu adalah ingin belajar sebanyak mungkin pada para romo-romo yang berpengalaman di lapangan ladang Tuhan.

Itu perlu saya alami, sementara saya baru saja menyelesaikan studi jenjang master filsafat di Roma, lalu belajar teologi, dan kemudian tahbisan di Yogya.

Nantinya, saya masih akan terus melanjutkan program studi Ph.D. Dan untuk itu, harus kembali ke Universitas Gregoriana di Roma lagi.

Dua sosok imam Jesuit ‘senior’ yang hidupnya telah mereka dijalani dengan tugas pastoral di paroki ini selalu memukau.

Tatap saya sebagai pastor anyar dengan usia tahbisan masih di bawah lima tahun, yang benar-benar masih muda, namun berkeinginan untuk pertama-tama mau belajar mendengar, melihat, dan pergi misa ngajar di stasi.

Kadang mengendarai sepeda motor, naik-turun kawasan perbukitan di wilayah Ngadirojo atau Pracimantoro.

Kadang juga naik mobil Daihatsu Taft 4×4 WD yang punya nyali kuat untuk menanjak naik ke depan.

Murah hatinya umat di kampung

Pertama, umat dengan hati luas dan besarnya itu tiap kali selalu melayani menu sehat kepada kami. Mereka ini menyediakan menu makanan bermasakan enak. Plus jamu beras kencur di wilayah kota. Semua seakan mau dipersembahkan untuk para romonya.

Di stasi dan dari stasi, yang sehari-harinya umat harus bekerja keras, berlaku hemat, dan gigih kreatif, toh tetap saja mau dan bersedia dengan sukacita ingin memberi dari kekurangan mereka.

Bila mungkin, mobil kami –sepulang stasi—selalu saja mau diisi dengan oleh-oleh kampung berupa ketela atau hasil kebun.

Padahal, semua karunia kasih itu diberikan kepada kami, dari ‘kekurangannya’. Apalagi, kalau tetap mau diberikan kepada kami saat musim kemarau.

Kekeringan dan kurang air minum selalu terjadi di wilayah perbatasan Wonosari. Yaitu kawasan Pracimantoro yang sebelum sampai ke situ harus melewati dulu Wuryantoro.

Kalau terjadii kekeringan di musim kemarau, mereka benar-benar mengalami kekurangan air. Mereka lalu menjadi langganan untuk ‘dibantu’ dari Seksi Sosial Gereja Pusat yang disokong oleh APP (Aksi Puasa Pembangunan).

Keuskupan, untuk keperluan ini, beserta Credit Union ikut bergerak. Lalu juga lembaga pemberdayaan modal usaha bersama lainnya yang dahulu kami menjaringnya dengan Yayasan Purba Danarta Semarang.

Menerima belas kasih

Pernah di tahun 1983 terjadi bencana penyakit ‘busung lapar’ –kekurangan gizi dan asupan makanan–. Juga terjadi bencana kekurangan air di wilayah stasi-stasi pinggiran.

Saya belajar untuk bersama pengurus paroki pergi ke Delsos –Delegasi Sosial Semarang Keuskupan. Usai dari sana, kami sediakan diri untuk mampir mengunjungi rekan imam SJ di Kolese Loyola.

Waktu itu, di sana ada Romo Markus Wanandi SJ dan Frater Surya Pujawiyata SJ.

Kepada mereka, saat itu, kami datang untuk minta bantuan sambil mengetuk kepedulian. Mereka ini bekerja untuk SMA Loyola dan kepada murid-murid Kolese Loyola sudah ditanamkan kesadaran ini.

Kami datang untuk minta bantuan agar diberi “modal” untuk menangani penyakit busung lapar saat itu.

Bukan main.

Romo Markus Wanandi SJ lalu ‘bergerak’ sangat cepat. Dan pagi harinya, dua unit mobil Colt bak terbuka sudah langsung bergerak membawa beras ke Wonogiri.

Dan yang lebih mengesankan di hati adalah yang membawa berkat bantuan amal kasih ini adalah murid-murid SMA Loyola. Mereka nyopirin dua Colt itu dari Semarang ke Wonogiri.

Sebagai imam muda, saya merasa terharu saat itu. Terimakasih untuk Romo Markus Wanandi SJ –kini Pastor Rekan di Gereja St. Yusup Paroki Gedangan Semarang– dan rekan-rekan murid SMA Loyola. Untuk kenangan spirit relawan di tahun 1983 itu.

Tidak hanya itu. Saya juga belajar apa yang disebut program membina semangat solidaritas Gereja melalui Aksi Puasa Pembangunan.

Program ini benar-benar get all things done alias bergerak cepat mencapai sasaran. Juga, koperasi simpanan, kolekte tiap Masa Puasa se-Keuskupan Agung Semarang itu sungguh nyata diperuntukkan demi program solidaritas bagi ‘gereja-gereja’ di wilayah “kering”.

Bukan model karikatif, tetapi berkesadaran solidaritas. Yang dalam bahasa Bung Karno disebut mengambil saripati rasa setia kawan rakyat. Dan, kata Bung Karno, tidak lain adalah semangat gotong royong.

Di saat itu, terujilah emas rasa setia kawan gerejani yang ternyata juga hidup di antara mahasiswa-mahasiswi YKPN di Seturan, Yogya.

Ini kampus tempat saya dahulu –selama belajar teologi—pernah mengajar. Para mahasiswa itu sungguh mau datang dengan mengangkuti sendiri beras dan kebutuhan logistik dari Yogya ke Wonogiri.

Para mahasiswa dan mahasiswi ini mau melakukan hal itu karena hal ini. Karena mereka ini sekaligus mayoritas ‘orang kota’ dan juga sekarang ini tengan indekos di Yogya. Mereka juga dihinggapi rasa keinginan untuk bisa ‘mengengok’ kota kecil serta pelosok stasinya. Ya, untuk berbuat sesuatu yang meaningful. Untuk membantu.

Tak hanya itu, mantan murid di Universitas Gadjah Mada, dengan caranya sendiri juga telah menunjukkan empati dan solidernya, saat bencana busung lapar terjadi menimpa Wonogiri.

Gereja yang berbelarasa

Mengapa pengalaman-pengalaman kecil ini sengaja ingin saya tulis kembali? Juga, setelah berlangsung 37 tahun yang lalu?

Lantaran ingin digarisbawahi hal-hal berikut ini. Yakni, wajah Gereja ‘mungil’ — bahkan sering diminor-minoritaskan isinya sebagai Gereja Katolik yang tak mengenal dikhotomi antara Gereja Kota atau Dusun; antara Gereja Elit atau Rakyat Kecil.

Namun, sejak tumbuhnya oleh para pendahulu seperti rawatan alm. Romo Soetapanitra SJ dan alm. Romo Anton Mulder SJ alm, maka yang sebenarnya terjadi adalah fakta ini.

Sudah terjadi orang-orang Gereja ini punya semangat peduli besar akan sesama. Untuk bekerja merintis karya amalan menolong, belajar berjejaring untuk saling membantu saat menghadapi bencana atau diminta tolong.

Yang kedua, spirit murah hati untuk bersedia saling bantu ini kini dengan ekonomisasi dan kalkulasi guna manfaat, serta efisiensi untung rugi kini menghadapi tantangan besar.

Karena iklim nilai kini adalah mengumpulkan, memiliki atau having dan pelan-pelan menggusur sikap giving atau memberi. (Berlanjut)

matur nuwun kagem Romo Muji ingkang samping maringi sejarah bab Romo Sutopanitro SJ.